2011年10月22日

北部ウロウロ紀行

どうもー(^O^)

乾燥した風が吹くようになってきて、日中もだいぶ涼しく感じられるようになってきましたね。

大学の周りではサシバの鳴き声が聞こえます。

あぁ、もうこんな時期になったんだなぁと和む反面、論文提出が間近に迫ってるという感じが心を揺さぶります。

先日、北部に行く機会があって本部の嘉津宇岳と名護の名護岳周辺をウロウロしてきました。

今日は、その時のことをただただ書いていくのみです。

その日はあいにくの曇り。

とりあえず嘉津宇岳の頂上に来たのですが、景色が見えるわけではなく、

この間の台風の影響で、山頂が4分の1くらい崩れていることに心躍らせました。笑

頂上にあるポールも折れてたから、かなりの突風が来たんだろうなぁ。

ボケーッと景色を眺めると、オキナワイチモンジハムシいました。

別に珍しいわけでもないですが「お前、何してんの?」と言われているような感じがしました。

・・・確かに、何してんだろう。

というわけで、下山。

8時半ごろから登って、降りたら11時くらいになっていました。

そしたら、今朝はいなかったのに

蝶々がいっぱいしました。これはイシガケチョウ。

シロオビアゲハ

その他、アオスジアゲハやモンキアゲハ、クロアゲハ(?)もいました。

しかも何匹も(@_@;)この時期に咲かせる花にあわせて成虫になったのでしょうね。

登山道入り口付近のシロノセンダングサにたかってました。

なんか群れるとスゲーなぁと思いながら見ていたら、それを待ってたと言わんばかりにクモも結構いました。

さっそく捕まるわけです。

アオスジアゲハがナガマルコガネグモの巣に絡まっちゃっています。

わおー(^O^)ぐるぐる巻き。

もちろんアオスジは食べられるわけで。(・へ・)

クモは外部消化するタイプなので、消化液をビューっと出してエサをドロドロに溶かしてから、

それをチュルチュル吸ってエサを食べます。まぁボクらが体の中でやっていることを彼らは体の外でやっているということです。

昆虫系のやつらではさほど珍しくない食べ方。

アカハラダカには出会えなかったけど、まぁまぁ生き物見れたからそれはそれで良し。

というわけでお次は名護岳へレッツラゴー(-_-)/~~~ピシー!ピシー!

あげぇ。名護岳周辺の駐車場でヤンバルセンニンソウが咲いてるー♪

綺麗キレイ♪

ハリツルマサキも花と実をつけてました(^O^)

ってか、最近学名まで書かなくなっているところがヘタレだなぁと思う反面。

書くだけでも自分を褒めようと思うようになってきました。笑

とりあえず、名護岳へ出発。

前から気になってたオニクラマゴケ。コケという名前ついてるけどシダ植物です。

気になるのはこの葉脈(?)の角度。かなり正確に同じような角度で曲がってますよね。

ベストな角度があるのだろうか。この角度の理由はいったいなんだろう。

全体が効率的に光合成できる角度なのかなぁ。。。

後ろを振り向くと

根っこの階段。僕らは階段状になってて歩きやすいですが、

木としては、腐葉土層を逃がさないように必死なんでしょうね。

リュウキュウコンテリギ。沖縄島北部の固有種です。

割と水辺が好きで、水の抵抗を少なくするために歯がシャープなフォルムをしています。

ちゃんと見ていないので、不確定ですが

恐らくパンダナマイマイでしょう。こういうやつらが落ち葉などを分解してくれます。

今日、カタツムリを使って勉強会をしたのでその模様は今度アップします。

ヤンバルの森の中にいる、やたらドデカいカタツムリ。

ヤンバルマイマイ。直径が6㎝ぐらいある。この殻の微細構造が殻に汚れを付きにくくするらしく、

汚れのつきにくい(もしくは落ちやすい)壁の設計のモデルになってるそうな。

なんか毎回登場するようになった、ホソバムクイヌビワキジラミの家。

これ観察しても面白いんじゃないかなぁ。。。

コモウセンゴケ。

わりと貧栄養地にいることが多いです。こいつは食虫植物で、腕(のようなもの)に毛がついているのが見えるでしょうか。

ここを触るとネチャっとした粘液がついています。そこに引っかかった虫はどんどん身動きが取れなくなっていき

その間にコモウセンゴケは虫を逃がさないよう腕を内側に曲げて消化をはじめます。

開かれた場所に結構いるので、探して観察してみるのも面白いかもしれません。

アオタテハモドキ。

こんなに青色が出るんですね。青すぎで誰だか分からなかった。。。泣

タイワンルリミノキの実がそろそろ(^O^)

それにしても剛毛。ふさふさですねぇ。

ウラジロ。ウラジロ科ウラジロ属ウラジロ。

その名の通り、裏が白いです。(^O^)

沖縄の方言では「ウシワラビ」または「ウーワラビ」とも言うようです。

コシダ(方言名:ワラビ)のような形でコシダよりも大きいからそういう名前だそうな。

あぁ疲れた。と思って腰かけた広場の足下に

コケセンボンギクモドキが花を咲かせていました。

こいつ外来種なんですよね。人の移動と一緒に侵入してくるようです。

恐らく靴の裏とかに種子がついたりして、人が知らぬ間に種子を分散させているのでしょう。

どこにでもいるやっかいもの。

名護岳のトレッキングコース沿いにはやたらとコバナヒメハギが咲いています。

引っこ抜いて根っこを嗅いでみるとルートビアみたいな香りがします♪

かじってみたけど、ルートビアのような味がするわけではないです。

こいつなんでしょね。なかなかヒットしない。

んー。虫は全然分からない。誰か教えてくださいませ。

んー、変性ぐあいがステキ(^O^)

なんて思いながらウロウロウロウロ。

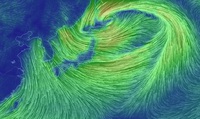

上手く渦が作れないオキナワウズグモ。

不器用なりに頑張ったのかな。笑

夜になると

シリケンイモリがワシャワシャ出てきました。

うー、イボイモリ見たかったよう。。。

今日は疲れたのでこれでおしまい。

いつものように珍しいものは記載していませんが、あしからず。

ではでは。

乾燥した風が吹くようになってきて、日中もだいぶ涼しく感じられるようになってきましたね。

大学の周りではサシバの鳴き声が聞こえます。

あぁ、もうこんな時期になったんだなぁと和む反面、論文提出が間近に迫ってるという感じが心を揺さぶります。

先日、北部に行く機会があって本部の嘉津宇岳と名護の名護岳周辺をウロウロしてきました。

今日は、その時のことをただただ書いていくのみです。

その日はあいにくの曇り。

とりあえず嘉津宇岳の頂上に来たのですが、景色が見えるわけではなく、

この間の台風の影響で、山頂が4分の1くらい崩れていることに心躍らせました。笑

頂上にあるポールも折れてたから、かなりの突風が来たんだろうなぁ。

ボケーッと景色を眺めると、オキナワイチモンジハムシいました。

別に珍しいわけでもないですが「お前、何してんの?」と言われているような感じがしました。

・・・確かに、何してんだろう。

というわけで、下山。

8時半ごろから登って、降りたら11時くらいになっていました。

そしたら、今朝はいなかったのに

蝶々がいっぱいしました。これはイシガケチョウ。

シロオビアゲハ

その他、アオスジアゲハやモンキアゲハ、クロアゲハ(?)もいました。

しかも何匹も(@_@;)この時期に咲かせる花にあわせて成虫になったのでしょうね。

登山道入り口付近のシロノセンダングサにたかってました。

なんか群れるとスゲーなぁと思いながら見ていたら、それを待ってたと言わんばかりにクモも結構いました。

さっそく捕まるわけです。

アオスジアゲハがナガマルコガネグモの巣に絡まっちゃっています。

わおー(^O^)ぐるぐる巻き。

もちろんアオスジは食べられるわけで。(・へ・)

クモは外部消化するタイプなので、消化液をビューっと出してエサをドロドロに溶かしてから、

それをチュルチュル吸ってエサを食べます。まぁボクらが体の中でやっていることを彼らは体の外でやっているということです。

昆虫系のやつらではさほど珍しくない食べ方。

アカハラダカには出会えなかったけど、まぁまぁ生き物見れたからそれはそれで良し。

というわけでお次は名護岳へレッツラゴー(-_-)/~~~ピシー!ピシー!

あげぇ。名護岳周辺の駐車場でヤンバルセンニンソウが咲いてるー♪

綺麗キレイ♪

ハリツルマサキも花と実をつけてました(^O^)

ってか、最近学名まで書かなくなっているところがヘタレだなぁと思う反面。

書くだけでも自分を褒めようと思うようになってきました。笑

とりあえず、名護岳へ出発。

前から気になってたオニクラマゴケ。コケという名前ついてるけどシダ植物です。

気になるのはこの葉脈(?)の角度。かなり正確に同じような角度で曲がってますよね。

ベストな角度があるのだろうか。この角度の理由はいったいなんだろう。

全体が効率的に光合成できる角度なのかなぁ。。。

後ろを振り向くと

根っこの階段。僕らは階段状になってて歩きやすいですが、

木としては、腐葉土層を逃がさないように必死なんでしょうね。

リュウキュウコンテリギ。沖縄島北部の固有種です。

割と水辺が好きで、水の抵抗を少なくするために歯がシャープなフォルムをしています。

ちゃんと見ていないので、不確定ですが

恐らくパンダナマイマイでしょう。こういうやつらが落ち葉などを分解してくれます。

今日、カタツムリを使って勉強会をしたのでその模様は今度アップします。

ヤンバルの森の中にいる、やたらドデカいカタツムリ。

ヤンバルマイマイ。直径が6㎝ぐらいある。この殻の微細構造が殻に汚れを付きにくくするらしく、

汚れのつきにくい(もしくは落ちやすい)壁の設計のモデルになってるそうな。

なんか毎回登場するようになった、ホソバムクイヌビワキジラミの家。

これ観察しても面白いんじゃないかなぁ。。。

コモウセンゴケ。

わりと貧栄養地にいることが多いです。こいつは食虫植物で、腕(のようなもの)に毛がついているのが見えるでしょうか。

ここを触るとネチャっとした粘液がついています。そこに引っかかった虫はどんどん身動きが取れなくなっていき

その間にコモウセンゴケは虫を逃がさないよう腕を内側に曲げて消化をはじめます。

開かれた場所に結構いるので、探して観察してみるのも面白いかもしれません。

アオタテハモドキ。

こんなに青色が出るんですね。青すぎで誰だか分からなかった。。。泣

タイワンルリミノキの実がそろそろ(^O^)

それにしても剛毛。ふさふさですねぇ。

ウラジロ。ウラジロ科ウラジロ属ウラジロ。

その名の通り、裏が白いです。(^O^)

沖縄の方言では「ウシワラビ」または「ウーワラビ」とも言うようです。

コシダ(方言名:ワラビ)のような形でコシダよりも大きいからそういう名前だそうな。

あぁ疲れた。と思って腰かけた広場の足下に

コケセンボンギクモドキが花を咲かせていました。

こいつ外来種なんですよね。人の移動と一緒に侵入してくるようです。

恐らく靴の裏とかに種子がついたりして、人が知らぬ間に種子を分散させているのでしょう。

どこにでもいるやっかいもの。

名護岳のトレッキングコース沿いにはやたらとコバナヒメハギが咲いています。

引っこ抜いて根っこを嗅いでみるとルートビアみたいな香りがします♪

かじってみたけど、ルートビアのような味がするわけではないです。

こいつなんでしょね。なかなかヒットしない。

んー。虫は全然分からない。誰か教えてくださいませ。

んー、変性ぐあいがステキ(^O^)

なんて思いながらウロウロウロウロ。

上手く渦が作れないオキナワウズグモ。

不器用なりに頑張ったのかな。笑

夜になると

シリケンイモリがワシャワシャ出てきました。

うー、イボイモリ見たかったよう。。。

今日は疲れたのでこれでおしまい。

いつものように珍しいものは記載していませんが、あしからず。

ではでは。

Posted by Cinnamomum_mk at 21:37│Comments(0)

│植物